擬態岩(ぎたいがん)は、自然の岩や地形が偶然に生物や人工物などに似た形状をしている現象を指す言葉です。この現象は、「パレイドリア」と呼ばれる心理現象と関連しています。パレイドリアは、人間が不明瞭なパターンや無秩序なデータから意味のある形(例えば顔や動物)を見出そうとする傾向のことです。

擬態岩の特徴

- 自然現象: 擬態岩は自然に形成された岩であり、人間の手が加わったものではありません。長い時間をかけて風化、侵食、堆積などの地質的なプロセスによって形作られます。

- 例: 有名な例として、先ほど触れた火星の人面岩があります。地球上でも、アメリカ合衆国の「Old Man of the Mountain」(ニューハンプシャー州にあった顔のように見える岩山)や、スフィンクスのような形をしたエジプトの岩など、さまざまな場所で擬態岩が発見されています。

- 認識の違い: 擬態岩は見る人によって異なるものに見えることが多く、その認識は主観的です。同じ岩がある人には動物の顔に見え、別の人には全く違う形に見えることもあります。

擬態岩が話題になる背景には、人間の脳が無意識にパターンを探し出す能力があります。これは進化の過程で生まれたもので、曖昧な情報から危険や重要な情報を即座に見分けるための機能とも考えられています。そのため、無生物である岩や雲が、顔や動物、人工物のように見えることがあるのです。

擬態岩は自然の造形の美しさや不思議さを強調するものであり、時には観光地として人気を集めることもあります。

火星の人面岩

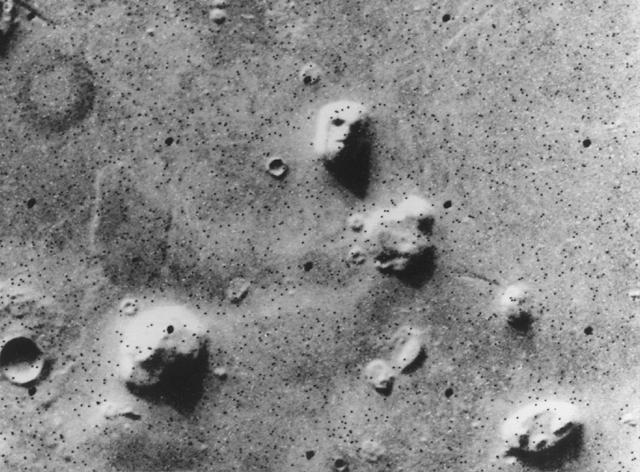

火星の人面岩は、1976年にNASAのバイキング1号が撮影した火星の写真に写っていた、顔のように見える岩の地形のことです。この写真は、火星のシドニアと呼ばれる地域で撮影され、岩の影や光の加減により、人間の顔に似た形状が浮かび上がったため、「火星の顔」や「火星の人面岩」として広く知られるようになりました。

最初、この画像は非常に興味を引き、火星にかつて文明が存在した証拠ではないかという議論を引き起こしました。しかし、その後の科学的な調査や新しい高解像度の画像によって、この「顔」はただの自然な地形であることが明らかになりました。

2001年には、NASAのマーズ・グローバル・サーベイヤーが新しい画像を撮影し、その画像では「顔」のような形状が光と影の効果に過ぎないことが確認されました。さらに、その後の画像やデータに基づいて作成された3Dモデルでも、人面岩が自然に形成された山や丘陵であることが示されています。

この現象は、人間が無意識に知っている形状(この場合は顔)を見出す「パレイドリア」と呼ばれる心理的な効果の一例です。

コメント